Das Schulprogramm des NGW

1. Situationsbeschreibung „Neues Gymnasium Wilhelmshaven“

Das Neue Gymnasium Wilhelmshaven befindet sich am Mühlenweg 63/65. Im Moment umfasst es die Jahrgänge 5 bis 12, zukünftig die Jahrgänge 5 bis 13. Zurzeit besuchen 960 Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe I 764, Sekundarstufe II 196) die Schule. Sie werden von ca. 90 Kolleginnen und Kollegen unterrichtet. Darunter befinden sich zehn Referendarinnen und Referendare, die am Staatlichen Studienseminar in Wilhelmshaven ihre Ausbildung absolvieren. Eine pädagogische Mitarbeiterin, zwei FSJler sowie zwei Schulassistenten ergänzen das Kollegium. Der Verwaltungsbereich wird von drei Sekretärinnen betreut. Für das Gebäude und die Außenanlagen ist ein Hausmeisterteam zuständig.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung der Stadt Wilhelmshaven hat der Rat der Stadt auf Grund des Rückganges der Schülerzahlen im Jahr 2008 beschlossen, die beiden städtischen Gymnasien (Gymnasium am Mühlenweg, Käthe-Kollwitz-Gymnasium) zusammenzulegen. Einvernehmliches Ziel aller Beteiligten (Politik, Schulträger, Schulen) war, ein modernes und konkurrenzfähiges städtisches Gymnasium als offene Ganztagsschule entstehen zu lassen. Dieser Anspruch konnte nur verwirklicht werden, indem baulich etwas völlig Neues entstand und die Schule ein attraktives Profil (z.B. im Ganztagsbereich) entwickelte. Es begann auf baulicher und pädagogischer Ebene ein umfangreicher Entstehungs- und Entwicklungsprozess, der bis heute anhält.

Innerschulisch wurde die Fusion durch geplante, sukzessiv aufeinanderfolgende Arbeitsschritte und -schwerpunkte organisiert und ermöglicht. Schrittweise führten die Fachgruppen unter der Leitung der „Fachobleute“ die Fächer zusammen, organisierten die Erarbeitung der gemeinsamen Schulcurricula, stimmten die Lehrbücher ab und vereinheitlichten Beurteilungskriterien. Dies stellte einen Kraftakt dar, der von allen Beteiligten auch viel Kompromissbereitschaft erforderte. Ferner wurden die schulischen Gremien (Schulvorstand usw.) behutsam zusammengeführt.

Des Weiteren wurde unter der Leitung einer Steuergruppe in 16 Projektgruppen ein neues pädagogisches Profil erarbeitet. Konsens bestand darin, dass die bereits vorhandenen Schwerpunkte und Stärken beider Schulen in die Neuentwicklung des pädagogischen Konzeptes mit einbezogen wurden. Zum 01.08.2012 folgte der formale Akt der Fusion und das Neue Gymnasium wurde offiziell gegründet. Aufgeteilt war es aber noch auf zwei Schulstandorte und die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen hatten noch wenig Gelegenheit, sich kennenzulernen und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.

Am 08.08.2013 konnten dann die Schülerinnen und Schüler sowie die Kolleginnen und Kollegen den neuen Schulstandort beziehen und im neuen Gebäude ihre Arbeit aufnehmen. In die Umgestaltung der Altbauten und die Konzeption der Neubauten ist nicht nur aus baulicher, sondern auch aus pädagogischer Sicht eine besondere, zukunftsweisende Idee eingebracht worden: die Schaffung von Lernlandschaften, die durch Transparenz des Gebäudegrundrisses, durch viele Glaselemente und offene Aufenthalts- und Differenzierungsbereiche erzielt wurde. Die Symbiose zwischen Alt und Neu ist gelungen. Das Neue Gymnasium Wilhelmshaven ist eine mit modernsten Räumlichkeiten und einem hohen technischen Standard ausgestattete Schule.

Die grundlegende pädagogisch-konzeptionelle Neuausrichtung der Schule begann mit dem Schuljahr 2013/2014. Ab diesem Schuljahr arbeitete das Neue Gymnasium als offene Ganztagsschule, richtete einen neuen Tagesrhythmus ein (Doppelstundenmodell unterbrochen durch spürbare und erholsame Pausen) und stärkte durch die Anwendung der Kontingentstundentafel die Schwerpunktarbeit, deren Fokus auf der Theaterklasse, der Schwerpunktklasse Naturwissenschaften und der Etablierung des MINT-Profils ab Jahrgang 7 (12-jähriger Bildungsgang) lag. Das Schuljahr 2014-2015 diente der Etablierung und Konsolidierung der pädagogisch-konzeptionellen Neuerungen. Des Weiteren erfolgte zum 01.02.2015 die Neubesetzung der Schulleiterposition.

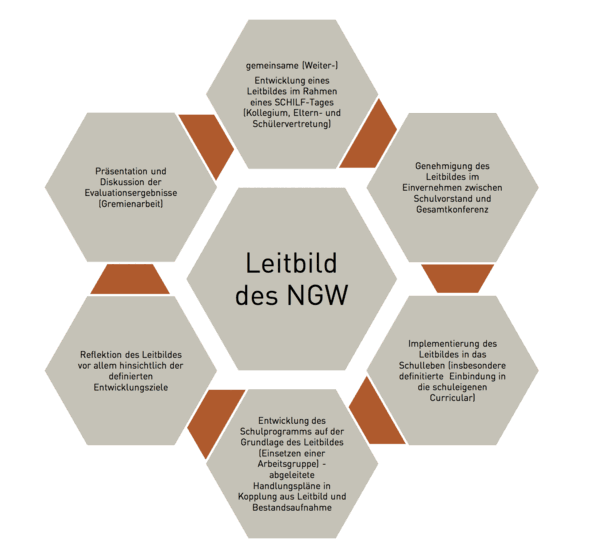

Im Schuljahr 2015/2016 wurde das neue Leitbild erstellt, dessen Leitsätze verdeutlichen, wofür das Neue Gymnasium Wilhelmshaven steht. Darauf aufbauend begann eine Arbeitsgruppe damit, das Schulprogramm, welches das Steuerelement schulischer Qualitätsentwicklung darstellt, zu erarbeiten. Die eingerichtete „Arbeitsgruppe Schulprogramm“ stellt sich in ihrer Zielsetzung und Funktion als Steuergruppe dar, initiiert Entwicklungsprozesse und trägt daraus zentrale Bausteine des Schulprogramms zusammen. Zudem sind Mitglieder der Arbeitsgruppe auch in den kleineren Arbeitsgruppen identifizierter Handlungsfelder zugegen und bilden das verbindende Element der unterschiedlichsten Gruppen und den Ansprechpartner für die Schulleitung.

Mit diesen beiden Entwicklungssträngen ist auch der Prozess der Namensgebung verbunden. Eine weitere Projektgruppe ist daher damit beauftragt, Vorschläge für einen Namen unseres Gymnasiums zu erarbeiten, der sich im Leitbild und Schulprogramm widerspiegelt und somit zur Identitätsbildung beiträgt. Ferner lag der Fokus auf der Modifizierung und Erstellung von Unterrichtskonzeptionen wie z.B. der Überarbeitung des jahrgangsbezogenen Methoden- und Mediencurriculums, des Forder- und Förderkonzeptes, des Ganztagskonzeptes, des Qualifizierungskonzeptes, des Berufs- und Studienorientierungskonzeptes sowie des Präventions- und Beratungskonzeptes.

Des Weiteren steht der Wechsel vom 12-jährigen zum 13-jährigen Bildungsgang im Zentrum der Arbeit. Pädagogisch-konzeptionell erfolgte nach Auswertung der bisherigen Vorgehensweise ab dem Schuljahr 2016/2017 eine Ausweitung der Wahlmöglichkeiten innerhalb des gymnasialen Bildungsganges. Im 5. und 6. Jahrgang wurden neben den Erfolgsmodellen „Schwerpunktklasse Theater“ und „Schwerpunktklasse Naturwissenschaften“ Klassen mit besonderem Schwerpunkt in den Bereichen Musik und Sport eingerichtet.

In den Jahrgängen 8 bis 10 können die Schülerinnen und Schüler zukünftig Wahlpflichtprofile wählen. Neben einem naturwissenschaftlichen Angebot (MINT) gibt es Wahlmöglichkeiten im sprachlichen, musisch-künstlerischen, gesellschaftswissenschaftlichen und sportlichen Bereich. Seit diesem Schuljahr können die Schülerinnen und Schüler auch „Spanisch“ als dritte Fremdsprache belegen. Wesentlich ist, dass diese neuen konzeptionellen Ausgestaltungen die individuellen Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen und fördern. Des Weiteren bauen diese Angebote aufeinander auf, berücksichtigen das jeweilige Alter der Kinder und Jugendlichen und fördern effektive und vor allem nachhaltige Lehr- und Lernprozesse.

Hinzu kommt, dass sich das Neue Gymnasium Wilhelmshaven der Herausforderung der Zuwanderung frühzeitig zuwandte. Um die Flüchtlingskinder, die am NGW aufgenommen werden, adäquat unterrichten und vor allem sprachlich fördern zu können, sind zwei Sprachlernklassen genehmigt und eingerichtet worden.

Die Situationsbeschreibung verdeutlicht, wie viele Aufgaben neben dem Unterricht als grundlegende Säule geleistet werden, um die qualitative Entwicklung der Schule voranzubringen. Wichtig wird es sein, darauf zu achten, dass alle Weiterentwicklungen schrittweise, umsichtig und gemeinsam erfolgen, denn dann wird die Qualität des Gymnasiums stetig optimiert, wovon die Schülerinnen und Schüler profitieren.

2. Leitbild

Wir fördern Toleranz und Respekt im Umgang miteinander, weil diese Werte in unserer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft unverzichtbar sind, um die Würde jedes Einzelnen zu garantieren. Vielfalt wird bewusst als Bereicherung begriffen und vermittelt. Abwertendes und ausgrenzendes Verhalten in Wort und Tat wird in unserer Schulgemeinschaft nicht geduldet.

Wir bilden die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler, indem sie lernen, mit kontroversen Inhalten umzugehen, kritisch zu urteilen und Verantwortung zu übernehmen. Wir konfrontieren die Schülerinnen und Schüler mit Unbekanntem und Fremdem und leiten sie fachspezifisch an, sich unterschiedlicher Werturteile bewusst zu werden, um so einerseits ihr Selbstbewusstsein und andererseits ihre Fähigkeit zur Solidarität zu stärken. Weiterhin unterstützen wir durch unsere Schwerpunkt- und Profilangebote unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen Entwicklung.

Wir fördern die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen, weil diese die Grundlage für erfolgreiches Kommunizieren und Arbeiten ist. Wir streben einen respektvollen, wohlwollenden und transparenten Umgang zwischen Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen, Schulleitung, Eltern und schulischen Mitarbeitern an.

Wir schaffen eine freundliche, respektvolle und angstfreie Atmosphäre in unserer Schule, indem wir Regelbewusstsein schaffen und die Schülerinnen und Schüler konsequent in die Verantwortung für ihr Handeln nehmen. Dieses Ziel soll unter Einbeziehung aller am Bildungsprozess Beteiligten verwirklicht werden.

Wir fördern Leistungsbereitschaft, Motivation, Disziplin und Verantwortungsbereitschaft, weil dadurch unsere Schülerinnen und Schüler befähigt werden sollen, Ziele schulischer und persönlicher Art zu verfolgen und zu erreichen. Dies streben wir an, indem wir Leistungsanforderungen transparent machen, erreichbare Zwischenziele setzen, Fördermöglichkeiten aufzeigen, Lernergebnisse konsequent einfordern und ehrlich und wertschätzend an die Schülerinnen und Schüler zurückmelden. Zur Motivation der Schülerinnen und Schüler und zur Anerkennung ihrer Leistungen werden ihre Lernerfolge in geeigneter Form präsentiert, wenn sie z. B. an Musik- und Theateraufführungen und Wettbewerben teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Lernprozesse mitgestalten und zur Selbsteinschätzung befähigt werden.

Wir fördern die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler, damit sie in der Lage sind, ihre eigenen Lernprozesse zu organisieren und zu reflektieren sowie Verantwortung in und für Gemeinschaften zu übernehmen. An geeigneter Stelle haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Unterrichtsinhalte und -methoden mitzubestimmen. Wir legen Wert auf eigenständige Arbeitsformen wie Stationenlernen, Lerntagebuch, Referate, Portfolia, Lernplakate, Praktikums-berichte. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung im Schulleben, indem sie in der SV mitarbeiten, Ordnungsdienste übernehmen, die Spielzeugausleihe organisieren, Patenschaften übernehmen, sich an der Vorbereitung und Durchführung von Klassen- und Studienfahrten sowie Schulveranstaltungen beteiligen. Wir fördern damit soziales Lernen, weil dies eine Grundvoraussetzung für das Gelingen einer offenen Gesellschaft ist. Wir stärken soziale Kompetenzen unter Berücksichtigung der individuellen Stärken der Mitglieder der Schulgemeinschaft.

Wir gestalten Lernprozesse so, dass genügend Zeit und Muße zur Verfügung stehen, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, weil das Anlegen von mittel- bis langfristigen Strukturen die Nachhaltigkeit der Lernprozesse bei den Schülerinnen und Schülern durch bewusste Auseinandersetzung optimiert. Wir streben an, die Schülerinnen und Schüler in diesem Prozess durch transparentes, fächerüberreifendes und projektorientiertes Arbeiten zu unterstützen.

Wir lehren und lernen mit Hilfe moderner Medien, weil ein kompetenter, selbstbestimmter und sicherer Umgang mit diesen Kulturtechniken in einer modernen Wissensgesellschaft unabdingbar ist. Hierzu setzen wir unsere technische Ausstattung ein und bilden im Rahmen unseres Medienkonzeptes die erforderlichen Kompetenzen aus.

Wir stärken den Bezug der Schule zum Meer, weil das Meer als unmittelbares Lebensumfeld unserer Schülerinnen und Schüler zur Identifikation mit unserer Stadt beiträgt und weil die Nordsee eine einmalige Vielfalt an Phänomenen und Herausforderungen bietet. Unser Konzept umfasst die Landschulheimaufenthalte im Inselheim Rüstringen auf Wangerooge, die „Akademie am Meer" und Exkursionen, z. B. zum Deich, Wattenmeerhaus und Jade-Weser-Port, sowie zukünftig die Aufnahme von regionalgeographischen und -geschichtlichen Themen und Angeboten von Wassersportarten.

Wir integrieren das schuleigene Inselheim auf Wangerooge in unser Schulleben, weil die Atmosphäre des Inselheims und der sie umgebenden Natur zahlreiche Möglichkeiten bietet, Gemeinschaft zu leben und nachhaltig auszubauen sowie ortsgebundene und andere alternative Unterrichtsformen zu verwirklichen. In diesem Sinne führen wir Klassenfahrten, Oberstufeninformationen, Freizeittörns mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und Ehemaligen, die „Akademie am Meer", Musiktörns und Astronomiekurse durch.

Wir pflegen die Kooperation mit außerschulischen Partnern und nutzen außerschulische Lernorte, weil diese Öffnung nach außen die ganzheitliche und umfassende Bildung der Schülerinnen und Schüler fördert. Dazu zählen etwa die Partnerschaften mit der Jade- Hochschule, der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, der Landesbühne Niedersachsen Nord, der Agentur für Arbeit, der Musikschule Wilhelmshaven, dem Lernort Technik und Natur sowie diversen Sportvereinen und auch der regelmäßige Besuch im XLAB in Göttingen.

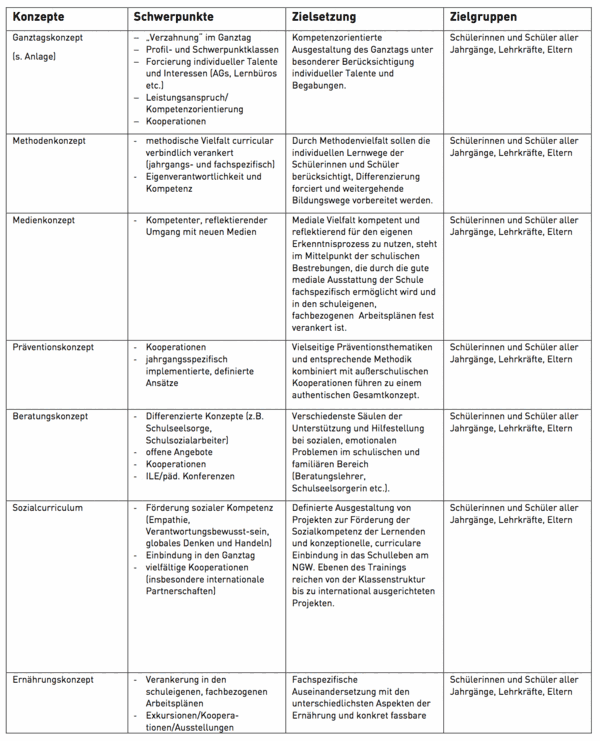

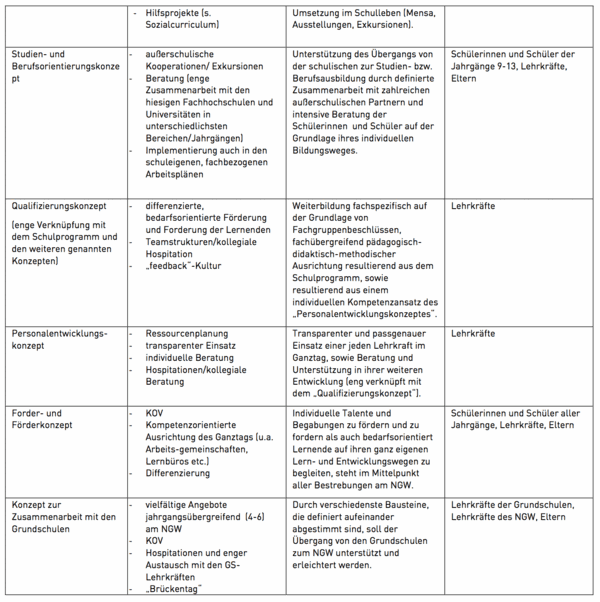

3. Übersicht über die Konzepte des NGW

4.1 Qualitätsbereich "Ergebnisse und Wirkungen"

Kompetenzen

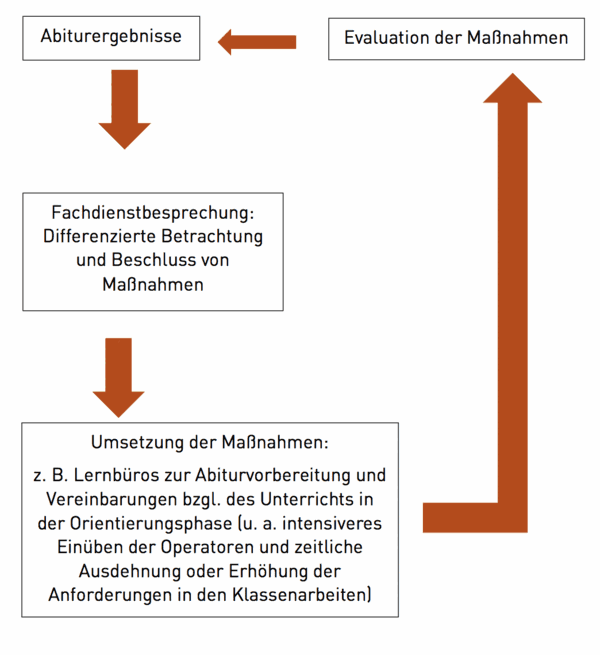

Die fachbezogenen Kompetenzen (1.1.1) werden qualitativ durch die Einhaltung der fachspezifischen Curricula und die auf deren Grundlage ausgearbeiteten schuleigenen, fachbezogenen Arbeitspläne vermittelt und gesichert. So werden etwa in den Fachkonferenzen Ergebnisse von Vergleichsarbeiten und Klassenarbeiten besprochen und es ist angestrebt, Teamstrukturen und kollegiale Hospitationen zu etablieren. Auch im Ganztag werden Kompetenzen erworben (siehe Ganztagskonzept und die Zertifizierung von Ganztagsangeboten durch den kompetenzorientiert gestalteten Bildungspass). Der Vorbereitung auf die zentralen Abiturprüfungen werden die einheitlichen Prüfungsanforderungen sowie die jeweils geltenden fachbezogenen Hinweise zu Grunde gelegt. Auch hier werden die Abiturergebnisse in den Fachdienstbesprechungen reflektiert (s. nachfolgende Skizze).

Die schuleigenen, fachbezogenen Arbeitspläne regeln auch die verbindlich festgeschriebene Vermittlung fächerübergreifender Kompetenzen und das projektorientierte Arbeiten (1.1.2). Diese kooperativen Strukturen werden durch das Methoden- und Medienkonzept fixiert.

Die Entwicklung personaler und sozialer Kompetenzen (1.1.3) wird durch das Sozialkompetenzcurriculum gefördert und findet sich u. a. durch die Konfrontation mit Unbekanntem und Fremdem im Unterricht (z. B. Erasmusprojekt, internationalen Hilfsprojekten) sowie durch die Auseinandersetzung mit kontroversen Inhalten und Methoden wieder, wobei die Schülerinnen und Schüler lernen, kritisch zu urteilen, Verantwortung zu übernehmen und Projekte selbstständig zu entwickeln (Anmerkung: das Sozialkompetenzcurriculum wird z. Z. unter bestimmten Aspekten exemplarisch erprobt: Klassenregeln, internationales Hilfsprojekt Jg. 6 Armenien).

Als Zielsetzung wird angestrebt, dass die Schülerinnen und Schüler den verantwortungsvollen Umgang miteinander (s. Arbeit der Schülervertretung) in einer pluralistischen Gesellschaft erlernen (siehe Leitbild: „Wir fördern Toleranz und Respekt im Umgang miteinander“), ihre Reflexions- und Bewertungskompetenz auf Grundlage von Fachkenntnissen erweitern, ihr Selbstbewusstsein und die Solidarität untereinander stärken (siehe Leitbild: „Wir bilden die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler“). Handlungsbedarf wird gesehen in der Erweiterung sozialer Kompetenzen, was etwa die Störungsprävention und das Lernklima anbelangt (siehe Handlungsziele). Dies soll mittels einer festeren Verankerung der Schul- und Klassenregeln im Schulalltag (siehe Schul- und Klassenordnung) umgesetzt werden.

Bildungswege

Im Zentrum der Betrachtung der Bildungswege steht das Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife („Abschlüsse“ 1.2.2), welche die Voraussetzung für die Studierfähigkeit darstellt („Anschlussfähigkeit“ 1.2.3). Das NGW fördert individuelle Bildungswege, was sich in der Einrichtung und Konzeption der Lernbüros und der Angebote des KOV zeigt (vgl. Förder- und Forderkonzept). Aufgrund dieser Forder- und Förderkonzepte sind wir bestrebt, individuelle Lern- und Entwicklungswege zu forcieren (siehe ILE und den kompetenzorientiert angelegten Bildungspass). Zugleich arbeiten wir eng mit anderen Schulformen zusammen und begleiten und beraten unsere Schülerinnen und Schüler individuell. Darüber hinaus sind durch die bereits vorhandenen Kooperationsstrukturen mit außerschulischen Partnern (siehe Kooperationsvereinbarungen) tragfähige „Bildungsbrücken“ möglich (z. B. „Forschen in fremden Laboren“).

Akzeptanz

In der Öffentlichkeit wird die Arbeit der Schule als positiv bewertet, wie die zahlreichen Berichterstattungen verdeutlichen. Sie unterstreichen zugleich den hohen fachlichen Anspruch. Regelmäßig geschriebene Vergleichsarbeiten sowie die Abiturergebnisse attestieren einen adäquaten Durchschnitt2. Zahlreiche Wettbewerbe belegen zudem das hohe Leistungsniveau verschiedenster SchülerInnen („Bewertung der Ergebnisse“ 1.3.1). Die schulische Lebenswelt wird durch verschiedenste Präsentationen von Arbeitsergebnissen in der Öffentlichkeit („Wahrnehmung in der Öffentlichkeit“ 1.3.3) bereits sehr deutlich sichtbar (z. B. „Akademie am Meer“ und der „Tag des Wissens“). Ebenso tragen die öffentlichen Veranstaltungen zur Öffnung der Schule und zur Identifikation bei (u. a. regelmäßige Musik- und Theateraufführungen). Dadurch wird die schulische und außerschulische Lebenswelt miteinander verzahnt und die Projektarbeit im Ganztagsbereich aufgewertet. Die Schule nutzt hierzu auch zahlreiche Kommunikationsstrukturen (z. B. Homepage, Lokalpresse).

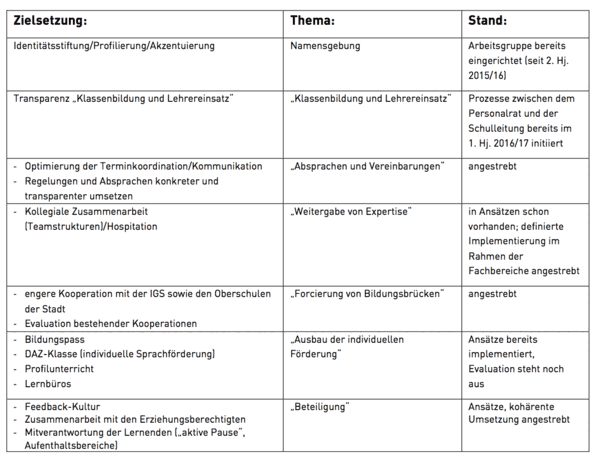

Die Identifikation mit der Schule (1.3.2) soll u. a. über den noch zu bestimmenden neuen Schulnamen unterstützt werden. Um diesen Prozess der Namensgebung zu steuern, ist eine Arbeitsgruppe implementiert worden.

4.2 Qualitätsbereich "Lehren und Lernen"

Kompetenzorientierung

Im Leitbild findet sich als Handlungsziel für Lernprozesse am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt wieder (s. Leitbild): „Wir stärken den Bezug der Schule zum Meer, weil das Meer als unmittelbares Lebensumfeld unserer Schülerinnen und Schüler zur Identifikation mit unserer Stadt beiträgt und weil die Nordsee eine einmalige Vielfalt an Phänomen und Herausforderungen bietet.“

Dies ist eng verknüpft mit dem Aufbau langfristiger Konzeptnetzwerke, die zudem dem Nachhaltigkeitsgedanken schulischer Lernwelt am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven entsprechen. Hinsichtlich des Aspekts kognitiver Aktivierung findet sich bereits eine definierte Verankerung medialer Vielfalt (siehe „Methoden- und Medienkonzept“), welche insbesondere Kompetenzen, die zu einem selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Umgang mit neuen Medien führen sollen, impliziert. Allgemein werden durch lebensweltlich orientierte Kontexte Lernprozesse aktiviert, die zu einer Lernatmosphäre geprägt von Leistungsbereitschaft, Motivation und Disziplin führen sollen. Exemplarisch seien hier die fächerübergreifend konzipierten Unterrichtseinheiten zum „Kohlenstoffdioxid-Kreislauf der Ozeane“ (Thematik „Puffer“ Biologie, Chemie), entsprechend der im Leitbild skizzierten Verknüpfung schulischer Lernwelt mit der Lebenswelt am Meer, sowie z.B. die Einheiten in den NW-Schwerpunktklassen (s. schuleigene, fachbezogene Arbeitspläne Biologie) und die inhaltliche Ausgestaltung des eingerichteten Profilunterrichts genannt.

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Forcierung der Kommunikationskompetenz der Lernenden verwiesen, so in der definierten Entwicklung von Fachsprache und der differenzierten Auseinandersetzung mit der Alltagssprache. Vielfältige didaktische Ansätze, wie z.B. „SchülerInnen unterrichten SchülerInnen“ sowie methodische Elemente des Unterrichts, in denen das Erlernte dargestellt, artikuliert und diskutiert wird, seien an dieser Stelle genannt (z.B. Debatte und Gruppenpuzzle, s. hierzu das „Methoden- und Medienkonzept“). Eine Öffnung schulischer Lern- und Lebenswelt im Rahmen der Sprachbildung wird hierbei auch durch Projekte wie den „Tag des Wissens“ oder das Konzept „Forschen in fremden Laboren“ erreicht.

Lernbüros im Bereich der Förderung und Forderung sprachlicher Kompetenzen finden sich differenziert ausgearbeitet und ermöglichen eine individuelle, kohärente Förderung der Begabungen der Lernenden. Eine eingerichtete „Sprachlernklasse“ ermöglicht zudem den Erwerb grundlegender Sprachkenntnisse (s. „Sprachförderkonzept“).

Unterrichtsführung

Zentral im Verständnis der Lern- und Lebenswelt des Neuen Gymnasiums Wilhelmshaven stellt sich der Begriff der Transparenz dar. Dazu gehört neben einer transparenten organisatorischen Struktur des Ganztags ebenso eine klare Strukturierung und inhaltliche Ausgestaltung des Unterrichts selbst. Die Transparenz zeigt sich aber auch in den immanenten Leistungserwartungen und Ansprüchen an den Lernenden, welche letztlich in einer transparenten Bewertung mündet (s. hierzu u.a. auch die Darstellung eines jeden Fachbereichs auf der Homepage der Schule).

Im Bereich der Störungsprävention soll an der Weiterentwicklung eines Konzepts zur Förderung der Sozialkompetenz gearbeitet werden. Auch die Befragung des Kollegiums hat in diesem Zusammenhang einen Arbeitsauftrag definiert (s. hierzu „Ziele der weiteren Qualitätsentwicklung“ bzw. die entsprechenden Handlungspläne im Bereich der „Maßnahmenplanung“).

Bezüglich des Lernklimas am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven werden Toleranz und Respekt im Rahmen einer positiven Lernatmosphäre gefördert und gefordert. Alle an Schule Beteiligten erklären sich zu einem respektvollen, wohlwollenden Umgang miteinander bereit. Die transparente Umsetzung der schulischen Regeln ist die entscheidende Grundlage zum Gelingen. Auch weiterhin gilt es, Regelbewusstsein und verantwortungsvolles Handeln beständig auszubilden. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller an Schule Beteiligten ist dafür unabdingbar. Diesbezüglich wurde ein Arbeitsschwerpunkt durch die Befragung des Kollegiums hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen SchülerInnen und Lehrkräften identifiziert, sodass an gemeinschaftsbildenden Maßnahmen und einem lernförderlichen Klima, welches von gegenseitiger Wertschätzung, Respekt und Unterstützung geprägt ist, weiter vertiefend gearbeitet wird (s. hierzu auch die Ergebnisse der GAPS-Evaluation; s. hierzu „Ziele der weiteren Qualitätsentwicklung“ bzw. die entsprechenden Handlungspläne im Bereich der „Maßnahmenplanung“).

Individualisierung

Individuelle Begabungen und Talente zu fördern und zu fordern und somit vielfältige Bildungs- und Entwicklungswege zu unterstützen, zu begleiten und zu ermöglichen stellt das Selbstverständnis und zugleich die Zielsetzung aller pädagogischen/didaktischen Bestrebungen am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven dar. Der Begriff der Differenzierung ist somit immanent und findet sich nicht nur in der räumlichen Ausgestaltung der Schule wieder, sondern wird methodisch und didaktisch gelebt, indem individuelle Lernvoraussetzungen und Interessen des Lernenden als Ausgangspunkt differenziert gestalteter Lernprozesse genutzt werden. In diesem Zusammenhang seien die ILE-Bögen ebenso wie der NGW-Bildungspass angeführt, welche zudem eine intensive Beratung am Elternsprechtag ermöglichen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller an Schule Beteiligten unterstreichen. Der NGW-Bildungspass betont dabei in besonderer Weise die kompetenzorientierte Entwicklung aller Angebote des Ganztags im Sinne individueller Bildungswege. Durch dieses Instrument sollen die Leistungen der Lernenden noch stärker Anerkennung erfahren, um die Motivation der Lernenden in ihren eigenverantwortlichen Lernprozessen zu unterstreichen. Um eben jener Herausforderung schulischer Vielfalt auch weiterhin gerecht zu werden, gilt es, methodisch-didaktische Konzepte adäquat weiterzuentwickeln und die räumlichen Gegebenheiten noch gezielter zu nutzen.

Unter dem Aspekt der Lernbegleitung zeigen sich erneut Grundsätze des NGW-Leitbildes umgesetzt. So finden die Interessen der Schüler und Schülerinnen bei der Ausgestaltung der Lernprozesse Berücksichtigung, wobei eigenständige Arbeitsweisen betont werden. Beispielhaft sei hier der Schwerpunktunterricht angeführt, der eine direkte Einbindung der Interessen der Schülerinnen und Schüler ermöglicht und somit die Eigenverantwortlichkeit betont. Dies wird durch eine entsprechende Methodik forciert (z.B. mind-maps, Lerntagebücher zur Begleitung freier Recherche/ von Forschungsaufträgen).

Noch stärker sollen die Schüler und Schülerinnen dazu angehalten werden, die Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Dass sich hier ein deutlicher Handlungsbedarf zeigt, macht die Umfrage im Kollegium klar. Da es sich bei der Frage in der Evaluation um eine hausinterne Ergänzung handelte, sei darauf hingewiesen, dass sich dieser Punkt vielmehr im Orientierungsrahmen an den Stellen 1.1.2 / 1.1.3 wiederfindet. Anzumerken ist, dass dieser vom Kollegium attestierte Handlungsbedarf im Abgleich mit dem Leitbild als Notwendigkeit gedeutet werden darf, die Eigenverantwortlichkeit der Lernenden zukünftig noch stärker als ursprünglich angenommen zu fördern.

4.3 Qualitätsbereich „Leitung und Organisation“

Leitungsverantwortung

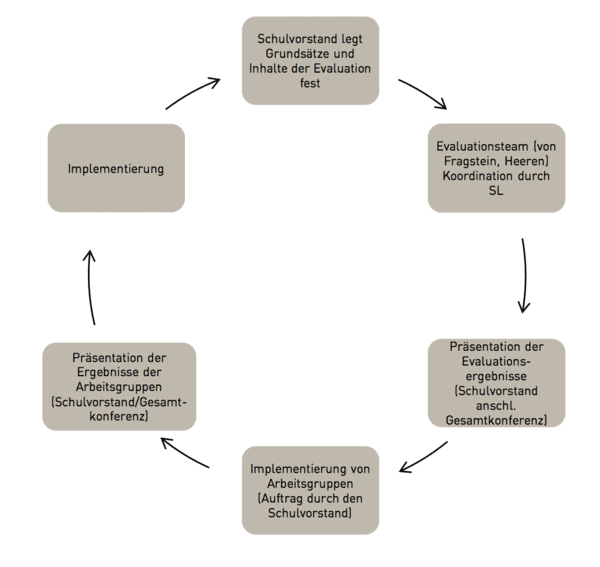

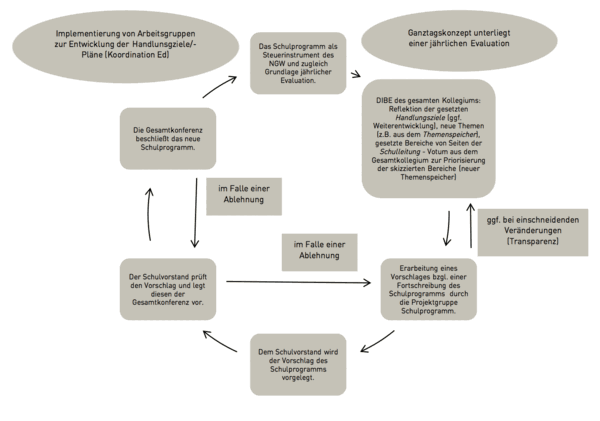

Hinsichtlich des Punktes „Leitungsverhalten 3.1.1“ ist festzustellen, dass die Schulleitung nach den Prinzipien der Partizipation (verschiedenste Arbeitsgruppen z.B. „Namensgebung“) und Transparenz handelt und so zu einer wertschätzenden, kooperativen und verlässlichen Zusammenarbeit beiträgt (beispielhaft sei in diesem Zusammenhang auch auf die Entstehung des Leitbildes im Rahmen einer gemeinsamen SCHILF verwiesen). Darüber hinaus zeigt sich die Schulleitung für den Bereich der Gesundheitsförderung sensibel und mitverantwortlich (siehe hierzu u. a. die Gesundheitsbefragung des Kollegiums, die im Schuljahr 2015/16 durchgeführt wurde, s. GAPS). Der Bereich „Steuerung der Qualitätsentwicklung 3.1.2“ weist eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -steigerung, die insbesondere den Bereich Unterricht fokussiert, als ein zentrales Anliegen und gemeinsame Aufgabe aller an Schule Beteiligten aus. Bisher sah der Zyklus der Qualitätssteuerung wie folgt aus:

Zukünftig, auf der Grundlage des Schulprogramms, stellt sich der Qualitätszyklus verändert dar: Hierbei übernimmt die Schulleitung als steuerndes Organ eine initiierende, koordinierende und prozessbegleitende Funktion. Hinsichtlich des Punktes „Steuerung der Organisation und Verwaltung 3.1.3“ ist hervorzuheben, dass inhaltliche und strukturelle Transparenz im Bereich der Organisation und Verwaltung essentielle Faktoren eines geregelten Schulbetriebs bilden. Die Schulleitung steuert diesbezügliche Prozesse aufgabenbezogen und stets im Abgleich mit rechtlichen Grundlagen (s. hierzu u.a. die transparente Darstellung der Aufgabenbereiche der Schulleitung im „Organigramm“).

Mitverantwortung

Unter dem Punkt „Pädagogische Mitverantwortung 3.2.1“ ist zu konstatieren, dass die umfassende Umsetzung des Bildungsauftrages durch die Lehrkräfte und das pädagogische Personal (u. a. des Lernkompetenzzentrums) geleistet wird. Es werden optimierende Prozesse im Bereich der Lehrtätigkeit und ihrer Rahmenbedingungen initiiert und realisiert. Hierfür liegt beispielsweise ein differenziert ausgearbeitetes Fortbildungskonzept vor, das in enger Absprache mit den Fachschaften (weiter- )entwickelt und stetig evaluiert wird. Insbesondere schulinterne Fortbildungen (zuletzt durchgeführt am 25. Oktober 2016) tragen zur Optimierung schulischer Prozesse wesentlich bei (s. hierzu auch die Evaluation des SCHILF-Tages). Den Erfolg dieser Bemühungen belegen beispielsweise die Abiturresultate oder auch VERA-Ergebnisse3 unserer Schülerinnen und Schüler. Diese Ergebnisse werden stets in den jeweiligen Fachschaften diskutiert und reflektiert, um ggf. durch geeignete Maßnahmen zu reagieren (z.B. Implementierung eines Lernbüros bei attestierten Bedarfen in definierten Bereichen). Dieser Prozess dient damit als Grundlage der Qualitätsentwicklung in den Fachschaften. Nach spezifischen Aufgaben- /Handlungsbereichen geordnete Gremien bilden ein wesentliches strukturelles Element der Schulorganisation. Die erfolgreiche „Zusammenwirkung in den Gremien“ (3.2.2) schließt alle an der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit Beteiligten entsprechend ihrer Zuständigkeiten ein.

Diese Zuständigkeiten finden sich visualisiert in einem übersichtlichen Organigramm wieder, welches für jeden einsehbar ist. Alle Beteiligten orientieren sich an den Werten der Eigenverantwortlichkeit, Sachadäquanz und Zuverlässigkeit (s. Leitbild: „Wir fördern die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler, damit sie in der Lage sind, ihre eigenen Lernprozesse zu organisieren und zu reflektieren [...]“). Im Bereich der „Mitwirkung der Vertretungen und Beauftragten 3.2.3“ lässt sich festhalten, dass die Interessenvertretungen und Beauftragten aktiv von ihren Partizipationsrechten Gebrauch machen und so in Entscheidungsprozesse der Schule involviert sind. Zu nennen sind hierbei beispielsweise der Schulpersonalrat, der Schulelternrat oder der Schülerrat. Letzterer wurde u. a. bei der Planung und Gestaltung der Differenzierungsräume aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen. Zudem konnten sich die Schülerschaft, aber auch die Lehrer- und Elternschaft beispielsweise bei der Findung eines neuen Schulnamens einbringen, indem eine Arbeitsgruppe dieser Zusammensetzung von der Gesamtkonferenz beauftragt wurde.

Bezüglich des Gesamtbereichs „Mitverantwortung“ ist weiterhin darzulegen, dass die Abfrage des hausintern ergänzten Aspekts „Transparenz in der Zusammenarbeit 3.2.4“ keinen erheblichen Handlungsbedarf ergeben hat. Die Entscheidungsprozesse werden von den Betroffenen und Verantwortlichen insgesamt als sehr transparent eingestuft.

Schulorganisation

Hinsichtlich des Unterpunktes „Klassenbildung und Lehrereinsatz 3.3.1“ zeigen die Ergebnisse der durchgeführten Befragung des Kollegiums einen Handlungsbedarf auf. Bei der Klassen- bzw. Lerngruppenbildung sowie dem (Klassen-)Lehrereinsatz sollten berücksichtigte Entscheidungsfaktoren von der Schulleitung transparenter vermittelt werden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der Personalführung und -entwicklung sowie angewendete Grundprinzipien und Prioritäten, gerade auch bezüglich der Stundenplanverteilung. Darüber hinaus lässt sich aus den Ergebnissen zum hausintern ergänzten Aspekt „Klassenlehrerkonzept 3.3.4“ ableiten, dass insbesondere die stärkere Berücksichtigung der Rolle des Klassenlehrers bzw. Co-Klassenlehrers bei der Unterrichtsplanung ein wichtiges Arbeitsfeld darstellen soll. Ein Arbeitsprozess hierzu findet momentan durch die Zusammenarbeit des Schulleiters mit dem Personalrat mit dem Ziel statt, die Transparenz des Einsatzes der Lehrkräfte zu optimieren (s. hierzu „Themenspreicher“).

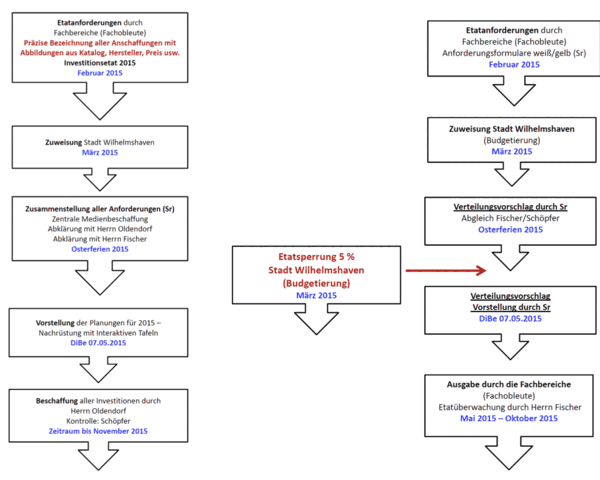

Einen wesentlichen Anteil an der „Schulorganisation“ hat die effiziente und nachhaltige „Verwendung der Ressourcen 3.3.2“. Sächliche und finanzielle Ressourcen werden unter der Maßgabe schulinterner Vereinbarungen (stets in Absprache mit den Fachobleuten) zur Qualitätssicherung und -entwicklung angemessen genutzt und verteilt. Auch die Zuordnung dieser wird seitens des Kollegiums insgesamt als transparent empfunden (s. Abb. des exemplarischen Ablaufs im Haushaltsjahr 2015, Anmerkung: zukünftig geht die Verantwortlichkeit von Herrn Schöpfer (Sr) in die von Frau Endres (Ed) über).

Die schulische Organisation schließt auch „Angebote der individuellen Beratung und Unterstützung 3.3.3“ ein. Hier finden sich bereits zahlreiche Möglichkeiten der außerunterrichtlichen Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten realisiert (siehe z.B. „Förder- und Forderkonzept“, die konzeptuelle Organisation und Durchführung von Elternsprechtagen, die regelmäßige Aktualisierung und Besprechung der ILE-Bögen durch die Fachkolleginnen und Fachkollegen, das regelmäßige Abhalten von Elternabenden oder auch die Instanzen des Beratungslehrers und Schulsozialarbeiters). Die Einrichtung von Lernbüros ermöglicht ein individuelles Fördern und Fordern im Ganztag hinsichtlich des durch die Fachschaften attestierten Bedarfs.

4.4 Qualitätsbereich „Ziele und Strategien der Schulentwicklung“

Leitbild

Das Leitbild des Neuen Gymnasiums Wilhelmshaven wurde gemeinsam von Lehrkräften, Schüler- und Elternvertretungen im Rahmen einer SCHILF entwickelt und am 27.04.2016 vom Schulvorstand beschlossen.

Das Leitbild umfasst im Wesentlichen die Aspekte der Persönlichkeitsförderung der Schülerinnen und Schüler in Toleranz, Respekt und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Dabei sind Leistungsbereitschaft, Motivation, Disziplin, Verantwortungsbereitschaft wichtige Eckpunkte, sowie die Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit. Die Lernprozesse sollen so gestaltet sein, dass genügend Zeit und Muße zur Verfügung steht und moderne Medien genutzt werden, die sich in der modernen Ausstattung der Schule finden. Wichtig ist in charakterisierender Weise der Bezug der Schule zum Meer sowie die Kooperation mit außerschulischen Partnern, wodurch die Lebenswelt der Lernenden in authentischer Weise in die schulische Lern- und Erfahrenswelt eingebunden wird.

Das Leitbild bildete dann einen Baustein für die Entwicklung des Schulprogramms. Eine Arbeitsgruppe wurde initiiert, die vom Schulentwicklungsberater Herrn Behrens (Niedersächsische Landesschulbehörde) begleitet und von Frau Endres geleitet wurde. Zunächst wurden abgeleitet vom „Orientierungsrahmen Schulqualität Niedersachsen“ nachfolgende Bereiche identifiziert und auf der Grundlage des Leitbildes inhaltlich ausgestaltet: „Grundsätze und Stärken“, „Handlungsziele“ und „Handlungsbedarf“.

Entwicklungsziele und Entwicklungsschwerpunkte

Aus dieser für die Arbeitsgruppe transparenten Darstellung der durch das Leitbild ausformulierten drei Bereiche, identifizierte die Arbeitsgruppe zunächst selber Handlungsbedarf, der aber durch eine Umfrage im gesamten Kollegium abgesichert werden sollte. Mit der Unterstützung von Herrn Behrens, Schulentwicklungsberater der Landesschulbehörde, wurde ein Fragenkatalog durch die Schulprogrammgruppe abgeleitet. Die Reflektion der Auswertung dieser Umfrage innerhalb des Kollegiums durch die Schulprogrammgruppe ergab letztlich vier Handlungsschwerpunkte:

1 „Störungsprävention und gutes Lernklima“,

2 „Eigenverantwortlichkeit der Schüler/innen“,

3 „Leistungsbereitschaft der Schüler/innen“ und

4 „Strukturierte Gestaltung der Lern- und Lehrprozesse“.

Nachdem die Ergebnisse dem Kollegium durch Aushang präsentiert wurden, sind die vier identifizierten Handlungsbereiche auf einer sich anschließenden Dienstbesprechung am 20.10.2016 begründet daraus abgeleitet worden. In diesem Zusammenhang wurde auch um Mitarbeit in den hierzu gebildeten vier Arbeitsgruppen geworben, um Handlungsziele bzw. Pläne zu entwickeln.

Jeweils zwei Vertreter der Arbeitsgruppe Schulprogramm teilten sich in die Arbeitsgruppen auf, um gemeinsam mit interessierten KollegInnen evaluierbare Handlungspläne zur Erreichung der gesetzten Ziele in diesen Bereichen zu entwickeln. Diese Arbeitsgruppen entwarfen zu ihren Themengebieten nachfolgend dargestellte Handlungspläne.

Evaluation

Hinweise zur Evaluation in den konkreten Bereichen des Schulprogramms finden sich jeweils in den Handlungsplänen selbst und sehen eine Varianz in Methodik und Umfang der Evaluation vor (4.2.1).

Zusätzlich steht aber auch ein Evaluationssystem zur internen Evaluation zur Verfügung, dessen Koordination Frau Endres obliegt. Über die Handlungsbereiche hinausgehend müssen z.B. Bereiche des Ganztags einer Evaluation unterworfen werden. Über die Grundsätze hierzu entscheidet der Schulvorstand. Die Ergebnisse werden in angemessener Weise ebenso dem gesamten Kollegium präsentiert und Konsequenzen diskutiert. Zum Aspekt 4.2.2 sei angemerkt, dass die Ergebnisse zentraler Überprüfungen stets in den jeweiligen Fachgruppen reflektiert und bedarfsorientiert Konsequenzen formuliert werden.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass eine Reflektion unterrichtlicher Prozesse in Form einer definierten feedback-Kultur (4.2.3) nur ansatzweise besteht. Zwar evaluieren KollegInnen vereinzelt ihren Unterricht mit GrafStat oder anonymisierten Rückmeldebögen, doch von einem gefestigten und implementierten Element auf verschiedensten Ebenen im Sinne einer systematischen feedback-Kultur kann nicht gesprochen werden. Ansätze einer systematischen feedback-Kultur bzgl. des Leitungshandelns liegen durch „Ques“ vor und finden sich auch im Themenspeicher wieder.

Berufliche Kompetenzen

Gemeinsam mit dem Personalentwicklungskonzept (4.3.1) ist das Fort- und Weiterbildungskonzept ein zentraler Aspekt zur Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenz am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven. Letztgenanntes Konzept ist eng verknüpft mit den Entwicklungsschwerpunkten des Schulprogramms und greift diese durch definierte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gezielt auf (4.3.2). Auch im Diskurs mit den Fachschaften können Impulse für jene Maßnahmen resultieren, da diese Schwerpunkte und Entwicklungsziele fachspezifisch formulieren. Diese Formulierung innerhalb der Fachschaften gelingt z.B. über die Evaluation von schriftlichen Leistungen, kollegialer Hospitation, sowie durch die stetige Überprüfung der schulinternen Fachcurricular.

Gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen (4.3.3) werden durch den ASA (Arbeitsschutz- Ausschuss) und dem AuG (Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement) sichergestellt. Durch die GAPS-Befragung (betreute Erhebung: Fachkraft für Arbeitssicherheit der LSchB) des Kollegiums wurde die allgemeine psychosoziale Schulsituation weitestgehend positiv eingestuft (u.a. bzgl. Mitgestaltung, Zusammenarbeit, Schulklima). Als schwierig wurde u.a. die Arbeit mit den Erziehungsberechtigten empfunden.

4.5 Bildungsangebote

Ausgestaltung der Stundentafel

Neben dem verbindlichen Fächerangebot allgemeinbildender Schulen hält das Neue Gymnasium Wilhelmshaven im Rahmen der Stundentafel Wahl- und Wahlpflichtangebote bereit, die den besonderen Interessen und Neigungen der SchülerInnen Rechnung tragen und interessen- bzw. bedarfsorientiert konzipiert sind. In Jahrgang 5 – fortgesetzt in Klasse 6 - können die SchülerInnen im Rahmen des Klassenverbandes die Schwerpunkte „Naturwissenschaften“, „Theater“, „Musik“ und „Sport“ besuchen. Der Schwerpunktunterricht wird mit zusätzlich zwei Stunden in der Stundentafel ausgewiesen; er wird im Klassenverband von einem Team von zwei Lehrkräften erteilt – nach Möglichkeit von KlassenlehrerIn und StellvertreterIn. Durch dieses Angebot, das jeweils an Fachcurricula (Theaterschwerpunkt z.B. an die Fächer Deutsch und Kunst/Musik) kompetenzorientiert anknüpft, werden SchülerInnen entsprechend ihren Interessen und Begabungen gezielt gefördert und können sich mitgestaltend im Schulleben einbringen. Am Ende der Klassenstufe 7 wählen sich die SchülerInnen für drei Jahre (Jahrgang 8-10) - gemäß der Stundentafel 2 - verbindlich in Profile ein.

Ausgestaltung des Tagesablaufs

Die Gestaltung des Stundenplanes bemüht sich um bestmögliche Lernbedingungen. Eingeführt ist seit dem Schuljahr 2013/14 das Prinzip der Stundenblöcke von 90 Minuten. In der Unterrichtspraxis haben sich die Vorteile dieses Systems (Konzentration auf weniger Fächer pro Schultag, intensivere Beschäftigung mit dem jeweiligen Fach, vertieftes methodisches Arbeiten) gezeigt. Eine Eingliederung des Schwerpunkt- und des Profilunterrichts in den Vormittagsbereich zeigt die Wertschätzung dieses neigungs- und interessenbezogenen Arbeitens. Zwischen den Unterrichtsblöcken sind Pausen von 15 Minuten (nach Block 1), 30 Minuten (nach Block 2) und 50 Minuten (zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht) eingerichtet. Speziell die längeren Pausen am späteren Vor- und am Nachmittag sollen dem Bewegungs- bzw. Rückzugsbedürfnis der einzelnen SchülerInnen entgegenkommen und zugleich die Aufnahmefähigkeit und -bereitschaft für den anschließenden Unterricht unterstützen. Zu diesem Zweck gibt es die „aktive Pause“, die Gelegenheit zu sportlichen Betätigungen bietet, aber auch die Möglichkeit sich im Lernkompetenzzentrum zurückzuziehen und eigenverantwortlich die Freizeit zu gestalten. Das umfangreiche Angebot in den Pausen und die vielfältigen Möglichkeiten in der räumlichen Gestaltung unterstützen als Teil des Ganztagskonzepts die schulische Lernwelt am NGW.

Zukünftig soll die Mitverantwortung der Lernenden insbesondere in der Ausgestaltung der Pause und den damit verbundenen eigenverantwortlich zu nutzenden Räumlichkeiten stärker betont werden.

Besondere Angebote der Förderung

Neben den beschriebenen längerfristigen Angeboten gibt es unterrichtsergänzende Angebote, die SchülerInnen über einen selbstbestimmten Zeitraum wahrnehmen können. Dazu gehören die Arbeitsgemeinschaften, die im Sinne der offenen Ganztagsschule freiwillig angewählt und dann für mindestens ein halbes Jahr besucht werden. Das AG-Angebot umfasst die Bereiche Sport, Kultur (Musik, Theater, Kunst, z.T. handwerkliches Gestalten), Naturwissenschaften (einschließlich IKT / Robotik), Soziales (Schulsanitäter). Daneben gibt es mit der Einrichtung der Hausaufgabenunterstützung und den „Lernbüros“ Angebote, die über einen kürzeren Zeitraum laufen. Sie reagieren auf den aktuellen Förder- und Forderbedarf auch kleinerer und kleinster Schülergruppen (eng verknüpft mit den ILE-Konferenzen und der Arbeit in den Fachkonferenzen). Angebote des Kooperationsverbundes „Begabung und Talente fördern Wilhelmshaven“ schärfen diesen bedarfs- und begabungsorientierten Ansatz aus. Noch stärker soll die Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Fokus rücken, bei denen Nachteile im sozialen, sprachlichen oder körperlichen Bereich v.a. durch individuelle Förderangebote der Schule ausgeglichen werden müssen. Mit der Errichtung einer Sprachlernklasse und Förderunterricht für SchülerInnen nichtdeutscher Herkunftssprache, dem Sozialkompetenzcurriculum und einem Konzept für Inklusion und der Durchführung der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung (ILE) hat sich das Neue Gymnasium Wilhelmshaven hier bedarfsorientiert bereits auf den Weg gemacht.

Schuleigenes Curriculum

Für alle Fächer liegen fachbezogene schuleigene Lehrpläne vor, in die das Methoden- und Medienkonzept unserer Schule implementiert ist und die fachübergreifendes bzw. fachintegrierendes Vorgehen ausweisen. Mustereinheiten, die bewusst den Fachübergriff herausarbeiten, sind im Entstehen; sie sollen dann erprobt und in einzelnen Fächer fest implementiert werden.

Leistungsanforderungen

In den einzelnen Fachgruppen gibt es Vereinbarungen zur Konzeption und Bewertung von Leistungsüberprüfungen; zwischen parallel arbeitenden Fachgruppen (zweite Fremdsprache; Religion / Werte und Normen) gibt es Absprachen, die die Gleichheit der Leistungsbewertung gewährleisten sollen. Anzahl und Stellenwert der mündlichen wie schriftlichen Leistungsfeststellung wird den SchülerInnen zu Beginn eines jeden Schuljahres in jedem Fach bekannt gegeben und ist für die Erziehungsberechtigten auf der Schulhomepage nachzulesen. Am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven werden regelmäßig Elternsprechtage, differenziert nach Beratung durch den Klassenlehrer bzw. Tutor und durch die Fachlehrer, angeboten. Dabei wird u.a. die Dokumentation des Lernstandes (ILE-Bögen) zugrunde gelegt; Fördermöglichkeiten werden mit den Erziehungsberechtigten erörtert, Fördermaßnahmen festgelegt (vgl. Beratungskonzept).

4.6 Qualitätsbereich „Kooperation und Beteiligung“

Kooperation im Kollegium

Bezüglich des Punktes 6.1.1 „Kooperationsstrukturen“ finden sich bereits vielfältigste Kooperationsstrukturen, welche konzeptionell verankert sind und gepflegt werden. Auch das schuleigene Inselheim Rüstringen auf der Insel Wangerooge ist als außerschulischer Lernort in diesem Konzept so zu verstehen. Die „Akademie am Meer“ ermöglicht z.B. projekt- und problemorientiertes Forschen und Entdecken in der unmittelbaren Erfahrungs- und Lebenswelt der Lernenden.

Der stete Ausbau dieser genannten Strukturen sowie deren konzeptionelle Verankerung in das Schulleben werden der Öffnung unserer Schule und dem Verständnis eines ganzheitlichen Lernens in authentischen Kontexten gerecht und sollen daher forciert und evaluiert werden.

Hinsichtlich des Punktes 6.1.2 „Absprachen und Vereinbarungen“ wird ein Bedarf insofern identifiziert, als dass Regelungen und Absprachen (z.B. Pausenregelung, Gebäudenutzung) noch definierter und konkreter formuliert und transparent umgesetzt werden sollten. Ebenso wird Optimierungsbedarf hinsichtlich der Terminkommunikation bzw. - koordination gesehen.

Die „Weitergabe von Expertise (6.1.3)“ soll durch die Einrichtung von Strukturen zur Schaffung von Kommunikationsebenen verbessert werden, so dass eine intensivere Kommunikation im Kollegium bezüglich Unterrichtsplanungen, Fortbildungsergebnissen oder „best practice“ Beispielen unterstützt wird.

Kooperation nach außen

Im Mittelpunkt der Kooperation nach außen steht immer wieder der Begriff der „Bildungsbrücke“ verstanden als individueller, lebensweltlich orientierter Lern- und Entwicklungsweg des Kindes, der durch externe Kooperationsstrukturen gefördert und gefordert wird.

Hinsichtlich „6.2.1 Gestaltung der Übergänge und Wechsel“ finden sich „Bildungsbrücken“ zum einen in engen Kooperationen mit den hiesigen Grundschulen, die nicht zuletzt auf der Ebene der Kinder und somit einer kompetenzorientierten sowie sozial-emotional dominierten Ebene in zahlreichen Projekten („Akademie am Meer“) und Angeboten (z.B. ProChem, „Brückentag“), die sich jahrgangsübergreifend an die Jahrgangsstufen 4-6 richten, deutlich werden. Diese „Brücke“ findet sich zum anderen aber auch in der definierten Zusammenarbeit mit den KollegInnen, so z.B. bezüglich gegenseitiger Hospitationen aber auch didaktischer-konzeptioneller Kooperation. Handlungsbedarf auf jener Ebene schulischer Kooperationen wird hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der IGS sowie den Oberschulen gesehen. Auch hier sollten tragfähige Bildungsbrücken etabliert werden, die die Durchlässigkeit in diese Richtung unterstützen und so zu einem ganzheitlichen Bild der Unterstützung individueller Entwicklungswege beitragen.

Zum Selbstverständnis der Lernwelt am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven gehört die Förderung und Forderung individueller Lern- und Entwicklungsprozesse wie sie im Punkt „6.2.2. Ausbau der individuellen Förderung“ angesprochen wird. Diese Unterstützung ist gekennzeichnet von verschiedensten Förder- und Fordermöglichkeiten, von definierten Zwischenzielen und nachvollziehbaren Lernergebnissen, sowie von Transparenz im gesamten Prozess des Lernens und Lehrens. Gerade diesen Bereich gilt es zukünftig noch weiterzuentwickeln. Neben der individuellen Förderung bzgl. methodisch-didaktischer Entwicklungswege, muss vor allem an deren transparenter, individueller Darstellung gearbeitet werden. Im Sinne eines „Bildungspasses“ sollen erworbene Kompetenzen insbesondere im Ganztag des Neuen Gymnasiums Wilhelmshaven sowie in Angeboten des KOV („Begabungen und Talente fördern Wilhelmshaven“) in geeigneter Weise dokumentiert werden, um noch gezielter fördern und fordern zu können. In der Konsequenz – auch bezüglich „6.2.3 Erweiterung des Bildungsangebots“ - würde dadurch eine stärkere Berücksichtigung und konzeptionelle Einbindung non-formaler Lernangebote (Arbeitsgemeinschaften) geleistet, die bereits u.a. durch den Ansatz von „SchülerInnen unterrichten SchülerInnen“ angestrebt wird. Auch der Bereich der individuellen Sprachförderung soll in geeigneter Weise weiter ausgebaut werden.

Beteiligung

Bereits unter dem Aspekt „6.3.1 Mitwirkung an Gestaltungsprozessen“ ist die stete Betonung der Verantwortung der SchülerInnen im Schulleben verankert, wodurch soziales Lernen, soziale Kompetenz gefördert wird.

Im Bereich „6.3.2 Gestaltungs- und Verantwortungsbereiche“ wird Handlungsbedarf in der Stärkung der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule gesehen.

„6.3.3 Schule als Lebensraum“ meint sowohl die Lernwelt Schule als auch schulische Lebenswelt. „Lernwelt Schule“ greift immer wieder authentische Bezüge, so die Verortung der Schule am Meer, auf und macht diese zum Gegenstand in problemorientierten Kontexten des Fachunterrichts. Diese Berücksichtigung hiesiger Lebenswelt kann zukünftig noch weiter ausgebaut werden. Die „Lebenswelt Schule“ wird als „bunte“ Schulgemeinschaft mit klaren Regeln des Miteinanders verstanden, wobei Vielfalt immer wieder als Bereicherung betont wird. Zu diesem Schulleben gehört auch das schuleigene Inselheim Rüstringen auf der Insel Wangerooge, das in entscheidender Weise soziales Lernen in authentischen Lernumgebungen fördert.

5. Themenspeicher:

6. Hinweise zur Evaluation

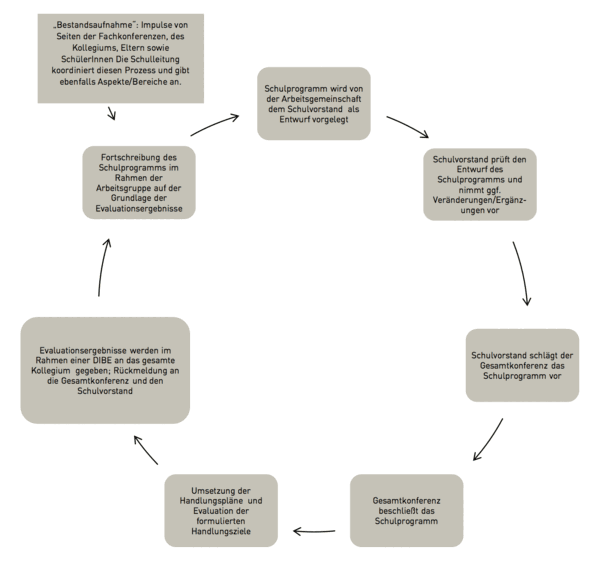

Eine jährliche Evaluation des Schulprogramms sowie des immanenten Ganztagskonzepts ist vorgegeben. Die zu evaluierenden Aspekte ergeben sich zunächst aus den Handlungsplänen, welche bereits eine Evaluation beschreiben und einen zeitlichen Rahmen nennen. Aus dieser Evaluation der Handlungspläne können sich ggf. neue Ziele, bzw. Weiterentwicklungen bestehender Ziele ergeben, die nachfolgend zu berücksichtigen sein werden. Daneben findet sich aber auch Entwicklungspotential im skizzierten Themenspeicher, der sich letztlich aus der Reflektion des Leitbildes und der Umfrage im Kollegium – also der „Bestandsaufnahme“ - ergab. Auch die Fachkonferenzen haben ggf. Handlungsbedarf identifiziert, der Eingang findet in den neuen Entwurf des Schulprogramms. Zudem kann der Schulleiter stets Bereiche im Schulprogramm als Entwicklungsziele neu definieren und damit setzen.

Zu berücksichtigen sind auch die verschiedenen Konzepte als Quelle mgl. Optimierung, wobei das Ganztagskonzept einer jährlichen Evaluation zu unterziehen ist. Im letztgenannten Fall sind Bausteine als Grundlage einer Evaluation zu definieren, die durch die Auseinandersetzung in verschiedensten Beteiligungsgremien hervorgehoben werden. Frau Endres als zuständige Koordinatorin wird diese Phase zur Fortschreibung des bestehenden Schulprogramms koordinieren und gemeinsam mit der „Arbeitsgruppe Schulprogramm“ eine inhaltliche Darstellung jener genannten Aspekte für eine gemeinsame DIBE mit dem gesamten Kollegium vorbereiten.

Das Ergebnis der DIBE soll eine Priorisierung der Themen sein, die zugleich einen neuen Themenspeicher bedingt. Die „Arbeitsgruppe Schulprogramm“ schreibt auf dieser Grundlage das Schulprogramm fort und legt es als Vorschlag dem Schulvorstand vor, welcher es sich zu Eigen macht und es der Gesamtkonferenz zur Abstimmung vorlegt. Erneut werden Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung der Handlungspläne implementiert, wobei angemerkt sei, dass im gesamten Prozess eine möglichst breite Beteiligung der involvierten Gremien bzw. des gesamten Kollegiums angestrebt wird, um neben Transparenz die Identifikation mit der Entwicklung des NGW - gesteuert über das Schulprogramm - zu fördern.

7. Ganztagskonzept (s. Anlage)

So erreichen Sie uns:

Neues Gymnasium Wilhelmshaven

Mühlenweg 63/65

26384 Wilhelmshaven

Tel. 04421 164200

Fax 04421 16414200

sekretariat@ngw-online.de

www.ngw-online.de

Öffnungszeiten des Sekretariats:

Montag - Donnerstag: 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag: 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Das Sekretariat ist täglich in der Zeit von 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr geschlossen.

Alle wichtigen Adressen auf einem BLICK:

Informationen: | |

Datenschutz-Beauftragter: | |

Homepage-AG: | |

Webmaster: |